室內混響時間測量規范

本規范參比了標準ISO3382:1997(E)“Acoustics—Measurement of the reverberation time of rooms with reference to other acoustical parameters”,范圍由“廳堂”擴大到“室內”,在GBJ76-84基礎上,引入了脈沖響應反向積分法的混響時間測量方法

3.2混響時間的測量

公用及民用房間室內混響時間的測量方法。房間包括語言、音樂或綜合演出用房間,如音樂廳、報告廳、劇場、影院、禮堂、體育館、多功能廳、教室、會議室、演播室、錄音室、聽音室、排練廳、博物館、展覽館、KTV包房、辦公室、營業廳、接待室、拍賣廳、候車(機)室、審判廳等;也包括需要考慮降噪的房間,如車間、餐廳、圖書館、畫廊、健身中心、購物中心、酒店大堂、病房等等;還包括有特殊音質要求的民用住宅臥室、書房、家庭影院等等。不包括聲學實驗室等特殊房間

衰變曲線 decay curve

聲源發聲待室內聲場達到穩態后,突然停止發聲,室內某點聲壓級隨時間衰減的曲線。衰變曲線既可以使用聲源切斷法或使用脈沖響應反向積分法測量。

3.0.2 混響時間 reverberation time

聲音已達到穩態后停止聲源,平均聲能密度自原始值衰變到其百萬分之一(60dB)所需要的時間,記做T60,單位為秒(s)。測量時,常用開始一段聲壓級衰變5dB至25dB的情況外推到60dB衰變所需要的時間,記做T20; 衰變5dB至35dB的情況外推到60dB衰變所需要的時間,記做T30。

3.2.1 實驗目的

混響時間是反映室內音質狀況的重要指標之一,也是目前建筑專業人員進行廳堂音質設計可以量化的主要依據。通過對廳堂混響時間的測量,學會用定量的方法了解分析室內的音質情況。

3.2.2 實驗內容

測量廳堂的混響時間。

3.2.4 實驗原理

混響時間,是指聲音已達到穩態后聲源停止發聲,室內平均聲能密度自原始值降至其百萬分之一(衰減60dB)所需的時間。通過測量記錄這一衰減過程,可以得到廳堂的混響時間(s)。

混響時間的測量方法主要有穩態噪聲切斷法、脈沖響應積分法,近不少儀器還可以使用MLSzui大長度序列數法測量脈沖響應。

聲源切斷法 interrupted noise method

聲源發聲待室內聲場達到穩態后,突然切斷聲源停止發聲,直接記錄室內某點聲壓級衰變曲線的方法。

穩態噪聲切斷法是常見的,使用起來也方便。先在房間內用聲源建立一個穩定的聲場,然后使聲源突然停止發聲,用傳聲器監視室內聲壓級的衰變,同時記錄衰變曲線,后從衰變曲線計算聲壓級下降60dB的時間而測得混響時間。

但這種方法有一個缺點就是聲衰變嚴重地受到無規過程中不可避免的瞬時起伏的影響,所以對相同的聲源和傳聲器點必須測量多次進行平均。

脈沖響應 impulse response

使用脈沖聲對房間進行激勵后,記錄室內某點聲壓隨時間變化的曲線。

脈沖積分法是對常規測量方法的巨大改進。采用脈沖聲源(如發令槍、電火花發生器等見聲圖-2所示),測量混響時間得到的曲線比較平滑,波動小,不但能很得出混響時間,還能算出EDT 等聲學參數。

德國哥廷根大學的聲學家M.R.Schroeder在1965年提出了測量混響時間的脈沖積分法,脈沖積分法是對常規測量方法的巨大改進。

群體平均要求對噪聲衰減測量多次;而脈沖響應只要測一次,這是脈沖積分法的一大優點。用它測量混響時間得到的曲線比較平滑,波動小,不但能很得出混響時間,還能算出EDT等聲學參數。

脈沖響應反向積分法 integrated impulse response method

對脈沖響應的平方進行反向積分而得到室內聲壓級衰變曲線的方法。

MLS zui大長度序列數法測量混響時間也是脈沖響應積分法的一種,可以很簡便地求出系統的脈沖響應,并可抑制背景噪聲的影響,在低信噪比的情況下測量混響時間。如果環境很嘈雜或者房間太大,用常規的方法無法獲得足夠的信噪比,使用MLS模式測量可以得到較好的效果。

如果是在環境很嘈雜或是房間實在是太大,用常規的方法無法獲得足夠的信噪比,使用MLS模式來測量效果很不錯

沖積分法獲得的衰變曲線的無規性大大減少,相當于多次常規測量的平均。若采用具有隨機性、自相關近似為δ函數、長度為N的周期序列信號作聲源,可以很簡便地求出系統的脈沖響應,并可抑制背景噪聲的影響,在低信噪比的情況下測量混響時間。此時,系統脈沖響應等于輸入輸出互相關:

式中:

式中:  -系統的脈沖響應Si-輸入信號 S0-輸出信號

-系統的脈沖響應Si-輸入信號 S0-輸出信號

若輸出信號的采樣速率等于輸入信號的時鐘頻率,上式可寫成矩陣形式:

其中,[M]為包含N個右循環延時的M序列矩陣。通過構造置換矩陣可將M序列矩陣轉化為Hadamard矩陣,然后利用Hadamard變換快速計算脈沖響應。

其中,[M]為包含N個右循環延時的M序列矩陣。通過構造置換矩陣可將M序列矩陣轉化為Hadamard矩陣,然后利用Hadamard變換快速計算脈沖響應。

實驗背景條件:

測量系統

4.1 室內環境

4.1.1 作為房間音質評價或聲學施工驗收而進行的測量,房間應處于正常使用條件下。正常使用條件是指:房間已裝修完成,正在使用或已經可以使用。房間中應包括座椅、家具、燈具等設施。門或窗應能正常閉啟。

4.1.2 作為施工期間進行的中后期測量,應在報告中詳細描述室內狀況,包括施工的階段、室內放置的器械或物品、洞口是否封閉等。

4.1.3 室內背景噪聲需滿足測量要求。測量時,房間的門窗宜關閉,應控制人員走動和講話,并控制設備噪聲。在測量頻率范圍內,傳聲器位置上的背景噪聲聲壓級應比聲源產生聲壓級至少低35dB。在使用能夠提高信噪比的多次相關測量技術的脈沖反向積分法時,這一數值可放寬到25dB。測量期間如存在偶發噪聲,每次測量后應立即觀察衰變曲線,確定衰減是否不受噪聲影響。應舍棄衰變期間受到偶發噪聲影響的結果。

4.1.4 當室內具有不同使用功能而采用可調混響設計時,應分別測量不同使用功能條件下的混響時間。

4.1.5 室內相對濕度大于90%時,應停止測量。游泳館等正常使用時高潮濕的環境除外。

4.1.6 測量期間需保證室內的恒定相對濕度和溫度。當相對濕度變化超過±10%,溫度變化超過±2℃時,應停止測量。相對濕度和溫度的測量度需分別達到±5%和±1℃。

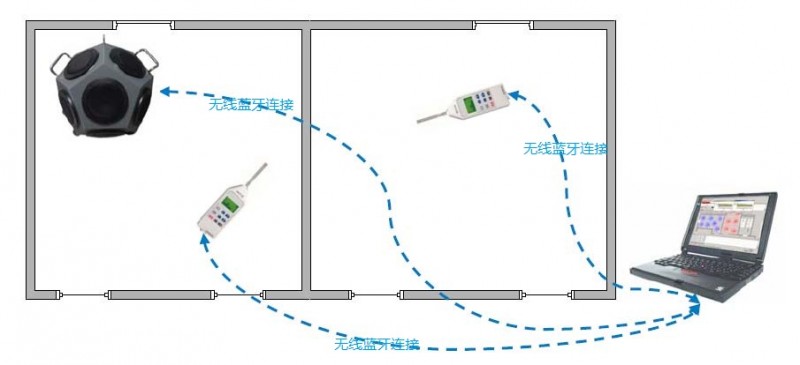

3.2.3 實驗儀器

噪聲信號發生器,功率放大器,揚聲器,傳聲器,聲頻頻譜儀(倍頻帶濾波器或1/3倍頻帶濾波器)和聲級記錄儀,也可以用建筑聲學分析儀以及建筑聲學測試軟件。儀器組合的舉例如聲圖-1所示。

聲源

|

聲源切斷法

|

脈沖響應反向積分法

|

|

|

4.2.1 聲源應是無指向性的揚聲器,宜采用12面體球形聲源。作為聲源應經過認證機構對指向性和頻率特性的技術檢測。在測量頻段范圍內,聲源的頻率響應應是平直的。

4.2.2不得使用電火花、刺破氣球、發令槍及爆竹等突然聲音作為聲源直接獲取衰變曲線。

4.2.3 聲源的噪聲信號應采用粉紅寬帶噪聲或窄帶噪聲。噪聲信號帶寬應大于被測帶寬:采用倍頻程進行測量時,噪聲信號的帶寬應大于被測倍頻帶;采用1/3倍頻程時,噪聲信號帶寬應大于被測1/3倍頻帶。如揚聲器發出粉紅寬帶噪聲的功率達到所需聲壓級的要求,宜優先采用粉紅寬帶噪聲信號。

4.2.4 可使用室內現有的擴聲系統作為替代測量聲源,測量電聲系統聲源條件下的室內混響時間。在測量報告中必須準確描述:1)測量信號系統與擴聲系統的連接;2)擴聲系統是否含有何種有源電子混響效果設備;3)發聲揚聲器的布置圖及其距離延遲對室內混響測量結果的影響。

4.2.5 揚聲器聲源嚴禁出現超載。功率放大器應具有過載指示,防止出現沖擊過載。

|

4.3.1 可使用電火花、刺破氣球、發令槍及爆竹等突然聲音作為脈沖聲源。在測量頻率范圍內,傳聲器位置上脈沖聲源的峰值聲壓級應至少比背景噪聲高25dB。

4.3.2 脈沖聲的信號寬度應足夠小,應保證聲音在該寬度時間內通過的距離小于房間長、寬、高zui小尺寸的1/2。

4種常用簡單的脈沖信號源的各種特性:

|

名稱

|

氣球

|

信號槍

|

爆竹

|

電火化

|

|

發聲機理

|

爆炸

|

爆炸

|

爆竹聲

|

高壓放電

|

|

功率

|

中等

|

中等

|

較大

|

中等

|

|

頻響

|

較寬

|

中高頻聲

|

中高頻聲

|

高頻聲

|

|

4.3.3可使用zui大長度序列MLS信號、線形調頻信號等輸入揚聲器,通過相關計算獲得脈沖響應。揚聲器需滿足4.2.1、4.2.2條的規定。

|

4.4 傳聲器和濾波器

4.4.1 應使用全指向性傳聲器。傳聲器(包括放大器和電纜)等接收系統應至少滿足GB3785標準2型聲級計的要求。在對劇場或相當于劇場的廳堂進行驗收測量時,應至少滿足GB3785標準1型聲級計的要求。

4.4.2 傳聲器的話筒頭直徑不宜大于13mm,如傳聲器為壓力響應型或自由場響應型,并配置了平直頻率響應無規入射校正器,其直徑允許達到26mm。

4.4.3 每次測量前后,應當用準確度不低于±0.3dB的聲級校準校準器對整個測量系統進行校準。聲校準器和測量系統應每二年經法定計量單位檢定合格。

4.4.4 濾波器可以是由電子原件組成的模擬濾波器,也可以是采用數字方法(包括FFT方法)的數字濾波器,但倍頻程或1/3倍頻程的頻帶要求應按GB3241的規定。

4.4.5在混響時間非常短的情況下,衰變曲線有可能受濾波器和測試系統電混響特性的影響。使用聲源切斷法得到有效結果的zui低限制為: B·T > 8 且 T > Tdet, ;使用脈沖積分法得到有效結果的zui低限制為: B·T > 4 且 T > Tdet/4。其中T為測量的混響時間,B為濾波器帶寬,Tdet為濾波器和測試系統電混響時間(即使用該系統在消聲室內測量得到的混響時間)。

4.5 聲記錄設備

4.5.1 可使用聲記錄設備獲取聲音轉換為電信號的聲壓衰變曲線或脈沖響應。聲記錄設備可以是模擬型的,也可以是數字型的。

4.5.2 聲壓衰變曲線必需是完整的,衰減前部和結束部分(即衰減到背景噪聲的部分)都應多記錄至少2s的時間。脈沖響應曲線必需是完整的,脈沖響應發出前和結束部分(即衰減到背景噪聲的部分)都應多記錄至少2s的時間。

4.5.3 不得使用有任何自動增益AGC或其它抑制信噪比的電子控制。如采用數字聲記錄設備,必須是對聲壓變化曲線直接采樣后的數據,不得采用任何壓縮編碼處理器。

4.5.4 聲記錄設備應具備的特性為:在測量的頻帶內應具平直的頻率特性,容差不超過±3dB;在聲源切斷法測量時記錄動態范圍應滿足:在每個被測頻帶內聲記錄設備應至少保證50dB的信噪比。回放速度應等于記錄速度,誤差在±2%以內。

4.6 聲級計和聲級記錄儀

4.6.1 使用聲源切斷法測量時,應將傳聲器接收的或聲記錄設備回放的電信號經濾波后傳入聲級計或傳入聲級記錄儀,進而得到聲壓級衰變曲線。使用脈沖響應反向積分法測量時,應將傳聲器接收的或聲記錄設備回放的電信號經濾波后得到脈沖響應聲壓曲線,再進行積分后得到聲壓級衰變曲線。

4.6.2 聲壓級衰變曲線的記錄方式既可以是由記錄儀繪制的連續曲線,也可以是數字化聲級計記錄的一系列離散采樣點。聲級計和聲級記錄儀的時間常數應小于但接近于在測量頻帶范圍內混響時間的1/20,且不大于1/4s。對于記錄聲壓級離散點采樣的數字設備,采樣時間間隔應小于時間常數的1.5倍。測試時,記錄設備應隨時進行時間刻度調整,使視覺上衰變曲線斜率接近45°。

4.6.3 聲源切斷法測量時,宜把時間常數設成不同的值以適應不同頻帶。可采用寬頻帶粉紅噪聲源通過濾波同時獲取各頻帶的聲壓級衰變曲線,時間常數和采樣間隔的確定應以測量頻帶范圍內短的混響時間為準。

4.6.4 聲級計或聲壓級記錄儀應具有信號過載指示,防止出現信號過載。

測量方法

5.1 測量頻率

5.1.1 測量混響時間的頻率不應少于如下6個倍頻程中心頻率:125Hz、250Hz、500Hz、1000Hz、2000Hz、4000Hz。作為劇場或相當于劇場以上廳堂、以及電影院觀眾廳音質驗收時,宜加測倍頻程63Hz和8000Hz。

5.1.2用于噪聲控制目的的房間,測量混響時間的頻率不應少于如下18個1/3倍頻程中心頻率:100Hz、125Hz、160Hz、200Hz、250Hz、315Hz、400Hz、500Hz、630Hz、800Hz、1000Hz、1250Hz、1600Hz、2000Hz、2500Hz、3150Hz、4000Hz、5000Hz。

5.1.3對于音質有特殊要求的房間,如廣播錄音室、電視演播室等,測量混響時間時可參照相關廣播電影電視混響測試行業規范的頻率范圍:63—10000Hz共24個頻段。

5.2 聲源位置

5.2.1 用于降噪計算和擴聲系統計算的混響時間測量時,聲源應選擇有代表性的位置,如噪聲源處或擴聲系統的揚聲器處。至少選擇一個聲源位置。

5.2.2 用于音樂廳、劇場、多功能廳等等演出型廳堂音質驗收的混響時間測量時,在有大幕的鏡框式舞臺上,應選擇的一個聲源位置是:舞臺中軸線大幕線后3m,距地面1.5m高處;在非鏡框式或無大幕的舞臺上, 應選擇的一個聲源位置是:舞臺中央,距地面1.5m高處。宜增加其他聲源的位置和數量以涵蓋舞臺區域和演奏者可能出現的區域,如舞臺上、升降舞臺、樂池、及合唱席。

5.2.3 用于錄音室、琴房、會議室、辦公室等等非表演型無舞臺的房間音質考察而進行混響時間測量時,聲源宜置于房間的某頂角,距離三個界面均0.5m處。

5.2.4 用于體育館混響時間驗收測量時,聲源宜置于場內中央,距地面1.5m高處,或采用場內擴聲系統揚聲器作為聲源。

5.3 傳聲器位置

5.3.1 傳聲器應依據聽眾的耳朵高度確定,宜置于地面以上1.2m處。如出現前排座椅遮擋傳聲器的情況,如影院等有高背、寬大座椅的情況,可將傳聲器升高到高于前排椅背0.15m以上的位置,但報告中應說明傳聲器的高度。

5.3.2 用于降噪計算和擴聲系統計算的混響時間測量時,應在房間聽眾區域均勻布置傳聲器測點,至少選擇3個位置。

5.3.3 用于音樂廳、劇場、多功能廳等等演出型廳堂音質驗收的混響時間測量時,如房間為軸對稱,傳聲器測點可在觀眾區域偏離縱向中心線1.5m的縱軸上及側座內的半場中選選取。一層池座,滿場時不應少于3個,空場時不應少于5個,每層樓座區域的測點,宜不少于3個,舞臺上測點宜不少于2個,測點位置的選擇應覆蓋聽眾區域,均勻布置,宜包括池座前部約1/3處、眺臺和側座;如房間非軸對稱,測點宜相應增加一倍。對有明顯耦合的廳堂,應在耦合變異處布置測點。測點示意圖見圖5.3.3-1。

音樂廳等測點示意圖 5.3.3-1

5.3.4 用于錄音室、琴房、會議室、辦公室等等非表演型無舞臺的房間音質考察而進行混響時間測量時,傳聲器測點位置宜置于與聲源所在房間對角線交叉的另一條對角線上,至少3個位置,均勻布置。房間尺寸較小,無法滿足5.3.6條時,可減少傳聲器測點數量。測點示意圖見圖5.3.3-2。

錄音室等測點示意圖 5.3.3-1

5.3.5 用于體育館混響指標驗收測量時,如房間為軸對稱,可選擇在對稱象限內的觀眾區布置傳聲器測點,滿場時宜不少于6個,空場時宜不少于9個,均勻布置;如房間非軸對稱,測點宜相應按倍數增加。

5.3.6 傳聲器的zui小間距為2m, 從傳聲器至近反射面的距離至少為1m。

5.3.7 為了避免過分強烈的直達聲, 傳聲器不宜離聲源太近。zui小距離dmin的計算公式為:

其中:

V為房間容積,m3;

c為聲速,m/s;

T 為估計的混響時間,s。

對于混響時間短的小房間, 如錄音室、琴房、練歌房等,不能滿足上述條件時,在聲源和傳聲器之間應設置屏障消除直達聲。屏障面密度宜不小于5kg/m2,表面吸聲系數宜不大于0.1。

5.4脈沖響應反向積分法獲得衰變曲線

5.4.1 可使用脈沖聲源發聲,使用傳聲器接收,直接獲得脈沖響應。另外一種替代方法是使用揚聲器發出zui大長度序列MLS信號,使用傳聲器接收,通過相關運算獲得脈沖響應。

5.4.2脈沖響應通過帶通濾波器,平方后反向積分得出各個頻帶的衰變曲線。在背景噪聲低的理想條件之下,衰變曲線方程為:

(5.4.2-1)

(5.4.2-1)

式中, p為脈沖響應聲壓。

在存在背景噪聲的實際情況下,若脈沖峰值聲壓級(即在t=0時刻的聲壓級)超過背景噪聲基線50dB以上,可以忽略背景噪聲的影響,反向積分的起始點可設在脈沖響應聲壓級曲線高于背景噪聲基線15dB處。衰減可采用如下方程代替:

5.4.3若脈沖峰值聲壓級不能滿足超過背景噪聲基線50dB的要求,且背景噪聲基線聲壓級已知時,以背景噪聲基線和脈沖響應聲壓級衰變曲線的交點作為反向積分的起始點,然后可以通過下式計算混響衰變曲線:

C理論上是去除噪聲干擾的真實脈沖響應平方值從無窮大到t1的積分,實際計算中需要進行估計。取t0脈沖響應聲壓級衰變曲線是比t1高10dB的時刻,根據t0 到 t1之間的脈沖響應平方的衰變曲線估計指數曲率,并使用這一曲率計算C值。

5.4.4在背景噪聲級未知時,可使用一個可變的修正積分時間T0對脈沖響應的平方進行反向積分, T0是一個嘗試的數值,可先取混響時間估值的五分之一。有:

先估計一個略大的數值作為混響時間,如果計算出來的混響時間與估值的差超過25%時,取兩者的均值作為新的混響時間估值,重新計算。

5.4.5 每個測量位置測量三次,取混響時間的算術平均值。

5.5聲源切斷法獲得衰變曲線

5.5.1揚聲器發出粉紅噪聲信號或窄帶噪聲信號激勵房間待聲場達到穩態后突然切斷,使用具有記錄功能的聲級計或聲記錄設備直接獲得聲壓級衰變曲線。

5.5.2 噪聲信號需要持續到室內聲場達到穩態,才能切斷。10000m3以下的的房間至少持續4s。10000m3以上的的房間至少持續8s。

5.5.3 每個測量位置至少測量三次,宜測量六次,取混響時間的算術平均值。

5.6 使用衰變曲線計算混響時間

5.6.1在衰變曲線衰變范圍內,畫一條盡可能與其重合的直線。該直線的斜率即衰減率(dB/s),從而可以推算出混響時間。“盡可能與其重合的直線”的含義是:衰變曲線與這條擬和直線所圍和的面積為zui小。

5.6.2根據衰變曲線從-5dB到-25dB的20dB衰減范圍計算得到的值表示為T20,至少需要計算T20作為混響時間的測量結果。根據衰變曲線從-5dB到-35dB的30dB衰減范圍計算得到的值表示為T30,條件許可時,宜同時計算T30, 作為混響時間的參考測量結果。

5.6.3 衰變曲線起始部分應充分高于背景噪聲的水平。計算T20時,噪聲水平應至少低于曲線的起始點35dB;計算T30時,噪聲水平應至少低于起始點45dB。

5.6.4 當衰變曲線不呈直線形狀時,不一定存在的混響時間。如果衰變曲線呈現出兩段直線的形狀,那么根據起始水平建立一個適當的拐點連接兩段軌跡。計算上下兩段的斜率,并在報告中指明其動態區間。用于求斜率的動態區間至少為10dB。

5.7 空間平均

5.7.1 空間平均的方法為測量值的算術平均。

5.7.2 對于普通矩形房間,應對所有聲源和傳聲器測量位置所得到的測量結果進行平均,作為房間的平均混響時間。

5.7.3 對于音樂廳、劇場、多功能廳等存在舞臺或樓座的空間,宜分別對舞臺、一層觀眾廳、各層樓座所布置的測點分別進行平均,分別作為各區域的空間平均混響時間。

5.7.4 在室內空間耦合變異處宜增加的測點,其結果不計入平均。

5.7.5測量原始記錄應到小數點后兩位有效數字。作為測量結果的平均值應四舍五入,小于1s取小數點后2位有效數字,大于1s取小數點后1位有效數字。

3.2.5 實驗步驟注意事項:

(1)混響時間測量時信噪比至少滿足40dB要求。一般在空場條件下進行;

(2)在廳堂內測量時,揚聲器位置盡可能放在實際聲源位置或其附近;對于一般房間,布置在離開反射界面1m的地方,并考慮采用兩個以上不同位置測量;

(3)傳聲器應放在廳堂內具有代表性的位置(即測點),對于有樓座的廳堂,測點應包括樓座區域。測點必須離墻1m以上,高度距地面1.5m左右。為了保證測量數據的可靠性,建議作6次以上的測量作平均,而不是只進行一兩次測量;測點應均勻分布在廳內,一般不得少于(4~9)點。對于對稱的歌舞廳其主要活動區的測點的zui低要求如下:100平米以下的廳測4點,(l00~200)平米的廳測6點。200平米以上的廳測9點。要求測點均勻分布在對稱的一側(注:這里所指的對稱不僅是建筑上對稱,還包括聲場對稱);

(4)對聲源截斷法,在大的房間為了對房間的聲場作充分的激勵,應把信號發生器啟用初始時延放長至4s以上。

(5)測量的頻率范圍是從125Hz至4000Hz之間的各個倍頻帶中心頻率。可將傳聲器移動到室內其它位置作同樣的測量。對低于500Hz的頻率,每個位置測量6次;高于500Hz的頻率,每個位置測量3次。

(6)讀取或者計算混響時間。

3.2.6 結果表達與實驗報告

(1)對以s計量的廳堂各倍頻帶中心頻率的混響時間,分別計算出各點所測數據的平均值,繪出該房間(廳堂)混響時間的頻率特性曲線,對照本書第3.4章的“合適混響時間”推薦值作適當比較分析。

(2)報告使用的儀器及其組合,實驗步驟,擬說明的其它事項。

結果的表達 6.1 圖表及曲線

6.1.1 每個測量位置及各測量中心頻率之混響時間的多次測量結果平均值應使用表格列出,不同區域應單獨列表,并同時列出其空間平均值。

6.1.2每個區域空間平均混響時間頻率響應應通過曲線圖繪制出來。

6.1.3 繪制曲線圖時,各個點應用直線連接。橫坐標為對數頻率,每個倍頻程的距離宜為 1.5cm,同時縱坐標宜使用每2.5cm相當于1s的線性時間坐標。在橫坐標上應注明倍頻程或1/3倍頻程的中心頻率。

6.2 檢測報告

6.2.1 在檢測報告中,應聲明測量是符合標準的,并應包含下列6.2.2條至6.2.15條要求的內容。

6.2.2測量房間的名稱及所在地理位置。

6.2.3 房間平面、剖面等示意圖,包括聲源、傳聲器位置。

6.2.4 房間容積,如果房間不是封閉的,應對房間的容積的定義給出說明。

6.2.5 對于有聽眾座椅的房間,應標明座椅的數量和類型。

6.2.6 房間墻面和天花板的型式和材質的描述。

6.2.7 對于劇場、音樂廳、多功能廳以及報告廳等房間,空場、滿場和彩排等測量狀況,測量期間觀眾的數量。

6.2.8 是否有任何可變混響設備,例如簾幕,可變吸聲裝置、電子混響增強系統等等。

6.2.9 對于劇院,防火簾幕和裝飾簾幕升起還是降下。

6.2.10 是否有舞臺陳設,包括樂池的升降、是否有音樂反射罩等。

6.2.11 測量期間房間的溫度和相對濕度。

6.2.12聲源的類型和安放位置。

6.2.13描述所使用的聲源信號。

6.2.14測量儀器的描述,聲源、傳聲器、記錄儀等型號。

6.2.15測量機構的名稱、測量人員和測量日期。

3.3 材料(構造)吸聲系數測量

3.3.1 混響室法

(1)實驗目的

吸聲材料(或構造)的吸聲系數是進行廳堂音質設計和噪聲控制時選擇材料的重要依據,通過測量材料的吸聲系數,了解工程上常用吸聲材料的吸聲性能特點。

(2)實驗內容

通過測量混響室內鋪放吸聲材料前、后混響時間的不同,計算得到材料的吸聲系數。

(3)實驗條件、儀器與材料

1)標準混響室(容積≥200m3);

2)噪聲信號發生器,功率放大器,揚聲器,傳聲器,聲頻頻譜儀,聲級記錄儀,也可以用建筑聲學分析儀以及建筑聲學測試軟件;

3)10m2吸聲材料(構造)。

建筑門窗空氣聲隔聲性能分級及檢測方法

(4)實驗原理

依據計算混響時間的公式,在空室條件下有:

(聲式-1)

(聲式-1)

而對在包含有附加吸聲量 的條件下,則有:

的條件下,則有:

(聲式-2)

(聲式-2)

所以

因此,材料(構造)的吸聲系數為:

(聲式-3)

(聲式-3)

式中 S——測試的材料(構造)面積,m2。

(5)實驗步驟

1)在混響室內布置揚聲器,揚聲器應為無指向性,測量300Hz以下頻段時應變換位置一次,兩次位置的距離應不小于3m;

2)傳聲器位置(測點)應至少要設置3個以上(低頻段選測6個);測點與聲源的距離要大于2m,與混響室任一壁面距離應在λ/4以上;

3)測量混響室未裝吸聲材料時的混響時間t1,測量自125Hz至4000Hz的6個倍頻帶中心頻率;

4)在混響室內裝置10m2吸聲材料(構造)。對所選測的位置,再作上述各中心頻率混響時間的測量,以t2表示;

5)對每個倍頻帶所增加的吸聲量進行計算,然后根據表面面積算出材料(構造)的吸聲系數。

(6)結果表達與實驗報告

1)分別測試空場和布置材料后混響室的混響時間,推算材料(或構造)的吸聲系數aR。

2)報告使用的儀器及組合,測量步驟,擬說明的相關事項。

3.3.2 駐波管法

(1)實驗目的

在不具備混響室條件時,采用駐波管測量材料的垂直入射吸聲系數,了解工程上常用吸聲材料的吸聲性能特點。

(2)實驗內容

通過測量駐波管內的聲壓級差計算吸聲材料的垂直入射吸聲系數。

(3)實驗設備

1)100mm直徑駐波管,長度1500mm,用于頻率范圍200~1800Hz的測量;

2)30mm直徑駐波管,用于頻率范圍1800~6500Hz的測量;

3)聲頻信號發生器,功率放大器,揚聲器,傳聲器(探管),測量放大器,頻譜分析儀,設備裝置如聲圖-3所示;

3)聲頻信號發生器,功率放大器,揚聲器,傳聲器(探管),測量放大器,頻譜分析儀,設備裝置如聲圖-3所示;

4)吸聲材料試件。

(4)實驗原理

對于纖維質地的多孔材料,用正入射測量其吸聲系數是一種簡便的方法。此法不能用于對依靠共振機理吸收聲音的材料(構造)的測量。駐波管法是以在一小塊試件上入射和反射的純音比較為依據。由于來自吸聲材料的反射聲存在1/4波長的相位變化,也就是說反射波的zui大振幅與入射波振幅zui小的位置重合。同樣,入射波振幅的zui大值與反射波振幅的zui小值重合。

吸聲系數是指入射到材料表面的聲能所不被反射的部分與入射聲能之比。因此正(垂直)入射吸聲系數可以表示為:

(聲式-4)

(聲式-4)

式中 A——反射波的振幅;

B——入射波的振幅。

需要注意的是聲能與振幅或聲壓的平方成比例。測量的zui大值為A+B,而zui小值為A-B。所以

(聲式-5)

(聲式-5)

令zui大聲壓與zui小聲壓的比率為n,即:

所以

(聲式-6)

(聲式-6)

聲圖-4表示了在一些大的混響室中測得材料吸聲系數aR與駐波管波法測得的材料吸聲系數an的換算關系。

聲圖-4表示了在一些大的混響室中測得材料吸聲系數aR與駐波管波法測得的材料吸聲系數an的換算關系。

可以使用的駐波管zui大直徑,為0.586λ(λ為所分析聲波的波長)。因此,直徑為100mm的駐波管,能測量的zui高頻率僅為1800Hz。駐波管的zui小長度為1/4波長。為了測量像63Hz這樣低的頻率,駐波管的長度至少為1.25m。一根長度至少為100mm、直徑為30mm的管子,可用于測量800至6500Hz的頻率。

(5)實驗步驟

1)先裝置大直徑的測量管。將一塊直徑為100mm的吸聲材料試件,用托座裝于測量管的一端。

2)將純音振蕩器調至100Hz,并有適當的振幅。移動傳聲器與探管直至在測量放大器上測到zui大值并記下該值(A+B),如聲圖-3聲所示。然后移動傳感器和探管以得到zui小值(A-B),并作記錄。

3)計算 ,利用聲圖-5(a)及聲圖-5(b)決定材料的吸聲系數。

,利用聲圖-5(a)及聲圖-5(b)決定材料的吸聲系數。

4)按上述步驟測量到頻率為1600Hz。

5)換上裝有直徑為30mm的同樣吸聲材料試件的較小直徑的測量管。對800Hz至4000Hz的頻率,按上述同樣步驟測量。注意由二個不同直徑測量管測得的搭接部分頻率的結果,以作比較。

(6)結果表達與實驗報告

1)選擇與混響室相同的材料試件,測量zui大、zui小聲壓比n,并推算an;

2)依實驗3.3-1測得的aR和本實驗測得的an數值與聲圖-4所示的aR與an關系曲線作比較分析;

3)報告使用的儀器及組合,測量步驟,擬說明的相關事項。

![]()

輸入靈敏度:≤1.00 V

輸入靈敏度:≤1.00 V SC420是一款高性能的1級聲級計和頻譜分析儀,依照IEC 標準設計61672符合人體工程學設計,并帶有強大而豐富的擴展功能包括:1/1 倍頻程功能, 1/3倍頻程分析功能, FFT分析功能,混響時間分析功能等。特別設計的聲音記錄功能,可以在測量時錄制聲音,方便測試者進行語音記錄和標注,可擴展的microSD卡,將使得SC420可以大量的存儲數據而不必擔心內存不足的問題。SC420獨有的 功能,可以簡單實現儀器自動啟動和停止測量數據,用戶可以通過定時器或者外部的輸入來實現該功能。

SC420是一款高性能的1級聲級計和頻譜分析儀,依照IEC 標準設計61672符合人體工程學設計,并帶有強大而豐富的擴展功能包括:1/1 倍頻程功能, 1/3倍頻程分析功能, FFT分析功能,混響時間分析功能等。特別設計的聲音記錄功能,可以在測量時錄制聲音,方便測試者進行語音記錄和標注,可擴展的microSD卡,將使得SC420可以大量的存儲數據而不必擔心內存不足的問題。SC420獨有的 功能,可以簡單實現儀器自動啟動和停止測量數據,用戶可以通過定時器或者外部的輸入來實現該功能。 單量程,同時記錄三種時間表述的所有功能(T:歷史時間,t:測量時間,125ms:短時間Leq)

單量程,同時記錄三種時間表述的所有功能(T:歷史時間,t:測量時間,125ms:短時間Leq)  測量范圍:20-140

測量范圍:20-140 X代表:A, C 和 Z;

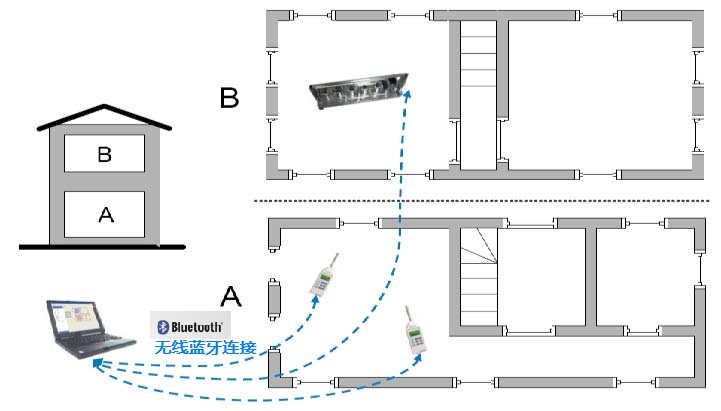

X代表:A, C 和 Z; 完全依據ISO140(對應標準GB19889)進行建筑隔聲測試:測試+計算+報告沒有了電線的麻煩和干擾每個部件可使用但能在任意組合的系統中實現同步工作,保證了測試的準確性可擴展為多7個通道的多通道無線測試系統同類產品中短的測試時間、zui小輕的測試系統、省時省力、直接明了的測試報告可同時用于現場和實驗室只需幾分鐘就可連接好系統

完全依據ISO140(對應標準GB19889)進行建筑隔聲測試:測試+計算+報告沒有了電線的麻煩和干擾每個部件可使用但能在任意組合的系統中實現同步工作,保證了測試的準確性可擴展為多7個通道的多通道無線測試系統同類產品中短的測試時間、zui小輕的測試系統、省時省力、直接明了的測試報告可同時用于現場和實驗室只需幾分鐘就可連接好系統

環境特征測量:音調測量、脈沖測量、低頻測量(ISO1996)

環境特征測量:音調測量、脈沖測量、低頻測量(ISO1996) MI005標準撞擊器

MI005標準撞擊器 特性:

特性: 應用:

應用: ![]() 式中:

式中: ![]() -系統的脈沖響應Si-輸入信號 S0-輸出信號

-系統的脈沖響應Si-輸入信號 S0-輸出信號![]() 其中,[M]為包含N個右循環延時的M序列矩陣。通過構造置換矩陣可將M序列矩陣轉化為Hadamard矩陣,然后利用Hadamard變換快速計算脈沖響應。

其中,[M]為包含N個右循環延時的M序列矩陣。通過構造置換矩陣可將M序列矩陣轉化為Hadamard矩陣,然后利用Hadamard變換快速計算脈沖響應。

(5.4.2-1)

(5.4.2-1)

![]() (聲式-1)

(聲式-1)![]() 的條件下,則有:

的條件下,則有:![]() (聲式-2)

(聲式-2)![]()

![]() (聲式-3)

(聲式-3) 3)聲頻信號發生器,功率放大器,揚聲器,傳聲器(探管),測量放大器,頻譜分析儀,設備裝置如聲圖-3所示;

3)聲頻信號發生器,功率放大器,揚聲器,傳聲器(探管),測量放大器,頻譜分析儀,設備裝置如聲圖-3所示;![]() (聲式-4)

(聲式-4)![]() (聲式-5)

(聲式-5)![]()

![]() (聲式-6)

(聲式-6) 聲圖-4表示了在一些大的混響室中測得材料吸聲系數aR與駐波管波法測得的材料吸聲系數an的換算關系。

聲圖-4表示了在一些大的混響室中測得材料吸聲系數aR與駐波管波法測得的材料吸聲系數an的換算關系。![]() ,利用聲圖-5(a)及聲圖-5(b)決定材料的吸聲系數。

,利用聲圖-5(a)及聲圖-5(b)決定材料的吸聲系數。

免責聲明:以上所展示的[JTSY 無指向性聲源 北京世紀建通 JTSY無指向性聲源]信息由會員[北京世紀建通技術開發有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。

免責聲明:以上所展示的[JTSY 無指向性聲源 北京世紀建通 JTSY無指向性聲源]信息由會員[北京世紀建通技術開發有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。